Wenn du in deinem Projekt eine LED verwendest, kommt auch immer ein sogenannter Vorwiderstand zum Einsatz. Bei Projekten rund um den Arduino hat sich hier zwar oft eine Art Standardwert von 220 Ω durchgesetzt, mit dem du meist nichts falsch machst. Aber wie kommt man überhaupt auf diesen Wert? Und welchen Widerstand benötigst du, wenn du mal eine höhere oder niedrigere Spannung als die hier gängigen 5 oder 3,3 Volt verwendest? In diesem Tutorial findest du es heraus.

Wozu ein Vorwiderstand?

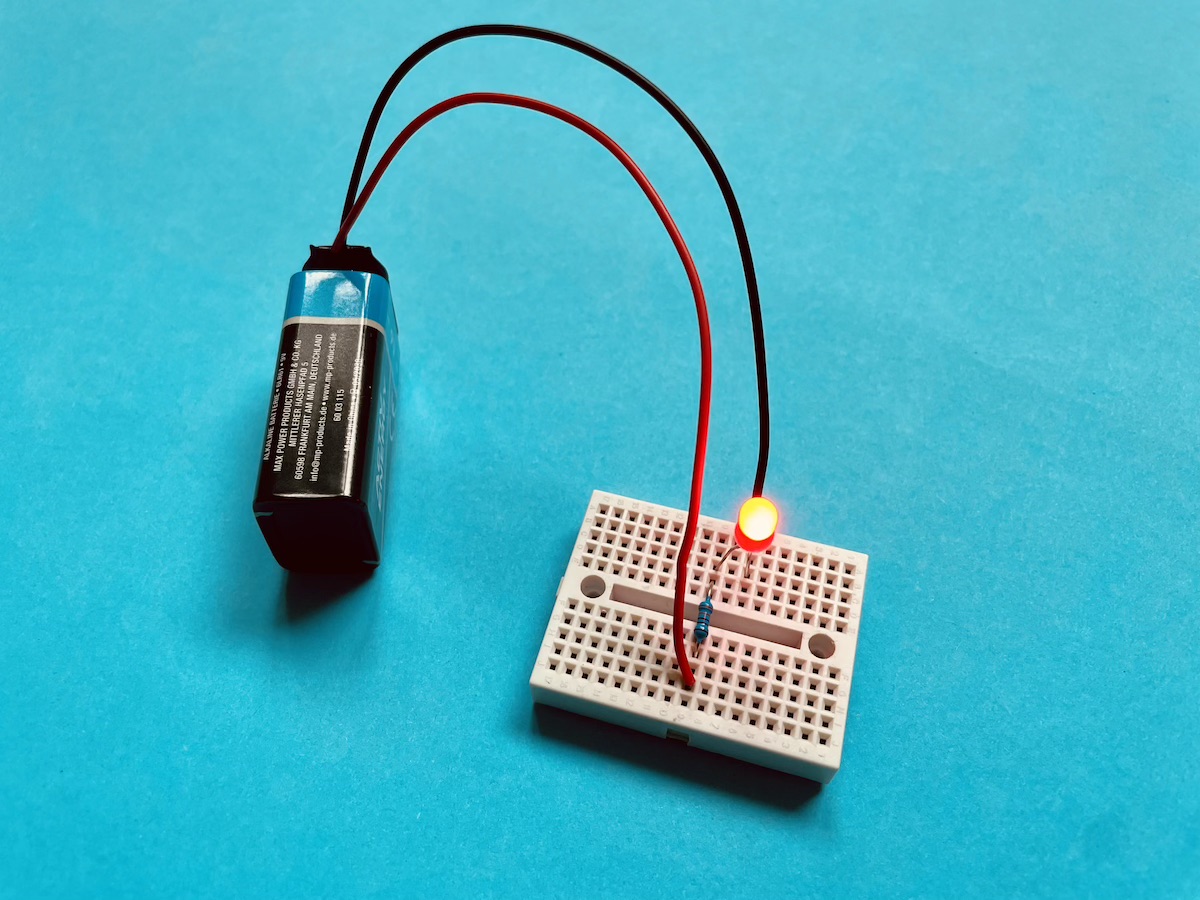

Lass uns zuerst einmal betrachten, warum du eine LED nur mit einem passenden Widerstand betreiben musst. Eine LED ist ein Bauteil, das Strom nur in einer Richtung fließen lässt und dabei Licht erzeugt. Anders als Glühbirnen hat sie keinen nennenswerten Widerstand, der den Strom begrenzt. Das bedeutet: Wenn du die LED direkt an eine Stromquelle anschließt, fließt sofort zu viel Strom durch sie. Das würde die LED dauerhaft zerstören.

Hier kommt der Vorwiderstand ins Spiel. Er begrenzt den Strom, der durch die LED fließt, auf einen sicheren Wert. Der Widerstand „nimmt“ einen Teil der Spannung weg, sodass die LED nur so viel Strom bekommt, wie sie verträgt (meist zwischen 20und 25 mA). Ohne ihn würdest du die LED buchstäblich „verbrennen“, weil sie keinen eingebauten Schutz hat. Mit einem passenden Vorwiderstand stellst du sicher, dass die LED lange leuchtet und zuverlässig funktioniert.

Wichtige Begriffe

Um den Vorwiderstand berechnen zu können, wirst du gleich die passende Formel kennenlernen. Zunächst müssen wir jedoch kurz über die Begriffe sprechen, die hierbei zum Einsatz kommen – diese werden leider nicht einheitlich verwendet.

Zunächst gibt es einmal die Spannung der Stromquelle, die du für die LED verwendest. Das kann dein Arduino oder auch eine 9V-Batterie sein. Diese wird oft auch als Gesamtspannung bezeichnet.

Dann gibt es die Vorwärtsspannung (auch Durchlassspannung oder Betriebsspannung) der LED. Sie gibt an, ab welcher Spannung die LED zu leuchten beginnt und wie viel Spannung tatsächlich über der LED „abfällt“, während Strom durch sie fließt. Unterschiedliche Farben haben unterschiedliche Vorwärtsspannungen, zum Beispiel liegt sie bei roten LEDs oft um 1,8 V bis 2,2 V, während blaue oder weiße LEDs typischerweise 3 V bis 3,6 V benötigen.

Der Betriebsstrom (auch Vorwärtsstrom oder Durchlassstrom) gibt an, wie viel Strom sicher durch die LED fließen darf, damit sie zuverlässig leuchtet, ohne Schaden zu nehmen. Typische LEDs im Hobby-Bereich vertragen Ströme von etwa 20-25 mA (Milli-Ampere). Der Vorwiderstand sorgt dafür, dass genau dieser Betriebsstrom fließt.

Die Werte für die Vorwärtsspannung und den Betriebsstrom findest du im Datenblatt zu deiner LED. Allerdings werden die dort genannten Werte nicht dramatisch von den gerade genannten abweichen.

Den Vorwiderstand manuell berechnen

Natürlich gibt es bequeme Rechner, um den Vorwiderstand zu berechnen – und auch in diesem Tutorial wirst du gleich einen kennenlernen. Um das Thema allerdings richtig zu verstehen, kommst du ein paar manuelle Berechnungen nicht herum.

Die Berechnung basiert auf dem einfachen Ohmschen Gesetz, also dem berühmten URI:

U = R * I also Spannung = Widerstand * Stromstärke

Wenn du diese Gleichung nach dem gesuchten Widerstand umformst, ergibt sich: R = U / I

Jetzt hast du jedoch bereits gelernt, dass die LED eine Vorwärtsspannung hat. Diese musst du für deine Berechnung zunächst von der Spannung der Stromquelle (Gesamtspannung) abziehen. Nehmen wir an, deine rote LED hat eine Vorwärtsspannung von 2 V und deine Stromquelle ist eine Batterie mit 9 V. Dann ergibt sich:

R = (9 V – 2 V) / I

Fehlt noch die Stromstärke. Hier gehen wir von gut verträglichen 23 mA aus:

R = 7 V / 23 mA

Das Ergebnis dieser Rechnung sind 304,35 Ω. Das ist allerdings kein Standardwert, weswegen du auf den nächsthöheren ausweichen musst: 330 Ω. Ein niedrigerer Wert würde theoretisch die Gefahr bergen, dass die LED überlastet wird. Mit einem etwas höheren vermeidest du dieses Risiko, lässt die LED allerdings dafür etwas schwächer leuchten als möglich wäre. Diesen Unterschied wirst du jedoch nicht bemerken.

Ein Rechner für den Vorwiderstand

Wie du gesehen hast, ist die manuelle Berechnung des passenden Widerstands zwar nicht schwer – noch etwas müheloser geht es natürlich mit einem Rechner. Die Felder für die Stromquelle und den Betriebsstrom der LED solltest du bereits leicht füllen können. Für die Vorwärtsspannung der LED findest du gängige Werte für verschiedene Farben, die du bequem auswählen kannst. Diese können von deiner LED natürlich abweichen, allerdings dürfte diese Abweichung gering sein und damit nicht wirklich ins Gewicht fallen. Falls du doch die Vorwärtsspannung selbst eingeben möchtest, wähle den Punkt Eigenen Wert eingeben.

Nach einem Klick auf Widerstand berechnen erhältst du das Ergebnis der Berechnung sowie den nächsthöheren Standardwert. Einen Widerstand mit diesem Wert kannst du dann für deine LED problemlos verwenden.

Ergebnis

Erforderlicher Widerstand:

Nächsthöherer Standardwert (E24):

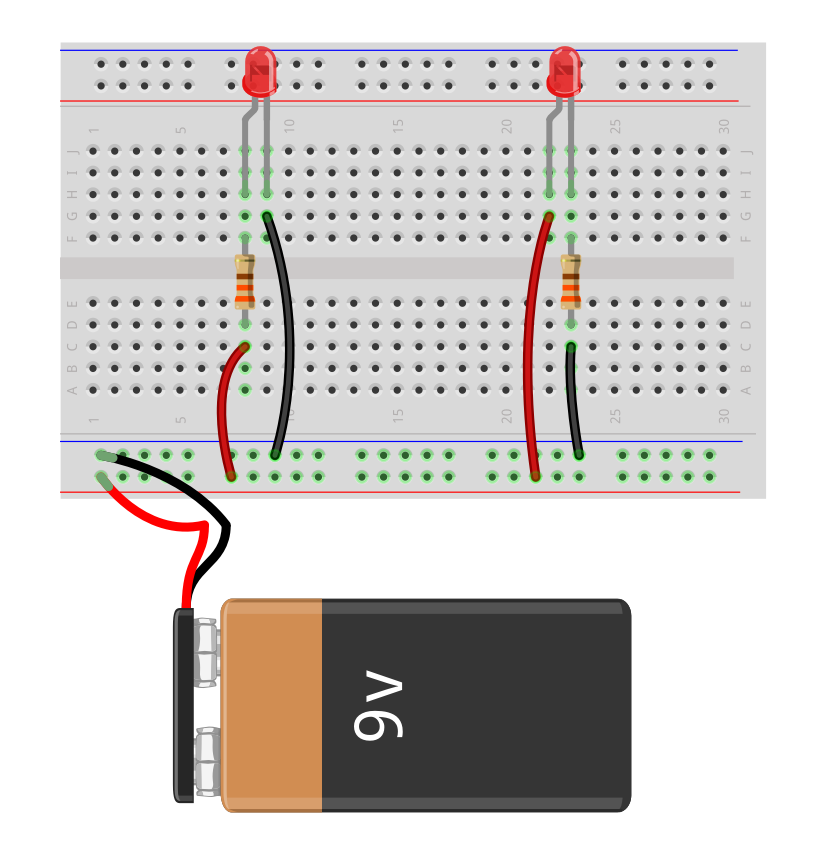

Wohin mit dem Widerstand?

Jetzt wo du weißt, wie groß der Vorwiderstand für deine LED sein soll, fragst du dich vielleicht, wohin du ihn löten oder auf dem Breadboard stecken sollst. Eine LED besitzt zwei Beinchen – eines, an das du die Spannung anlegst (Anode) und eines, das du mit Erde verbindest (Kathode). Man könnte jetzt denken, dass der Vorwiderstand „vor“ die LED gesetzt werden muss, also „bevor“ der Strom die Anode erreicht. Der Strom wird allerdings vom Widerstand im gesamten Kreislauf begrenzt. Deshalb ist es tatsächlich egal, ob du den Widerstand mit der Anode oder der Kathode verbindest:

Widerstandsreihen (E-Reihen)

Wenn du schon einmal in einem Elektronik-Shop nach einem ganz bestimmten Widerstandswert gesucht hast, hast du vielleicht bemerkt, dass nicht jeder beliebige Wert erhältlich ist. Das liegt daran, dass Widerstände (und auch Kondensatoren oder andere Bauteile) in sogenannten E-Reihen genormt sind.

Die E-Reihen sind internationale Normen, die festlegen, welche Widerstandswerte es in jeder Toleranzklasse gibt. Anstatt unendlich viele Werte zu produzieren, werden nur ausgewählte Werte verwendet, die sich gleichmäßig auf einer logarithmischen Skala verteilen.

Dadurch bleibt die Auswahl übersichtlich – und jeder Widerstand innerhalb seiner Toleranz deckt einen bestimmten Bereich ab.

- Die E6-Reihe hat 6 Werte pro Dekade (20 %, alte grobe Toleranz)

- Die E12-Reihe hat 12 Werte pro Dekade (10 %)

- Die E24-Reihe hat 24 Werte pro Dekade (5 %)

- Die E96-Reihe hat 96 Werte pro Dekade (1 %)

Je kleiner die Toleranz, desto mehr Stufen pro Dekade (also zwischen 10 Ω und 100 Ω, dann wieder zwischen 100 Ω und 1 kΩ usw.) gibt es. Zum Einsatz kommt meistens die E24-Reihe, die eine im Hobby-Bereich akzeptable Toleranz von 5 % hat. Die 330 Ω aus dem Beispiel oben findest du hier also in dieser Reihe:

3,3 Ω -> 33 Ω -> 330 Ω -> 3,3 kΩ -> 33 kΩ -> 330 kΩ -> 3,3 MΩ -> 33MΩ

Weiterführende Informationen zur E-Reihe findest du bei Wikipedia.

Und das war es zum Vorwiderstand – viel Erfolg bei deinem nächsten LED-Projekt!